Projekte des Forschungscamps in den Osterferien vom 6.-10. April 2010

Hier finden Sie eine Übersicht über die Projekte, mit welchen sich die Schüler beim sechsten Forschungscamp beschäftigt haben. Die Projektbeschreibungen wurden von den Schülern selbst angefertigt!

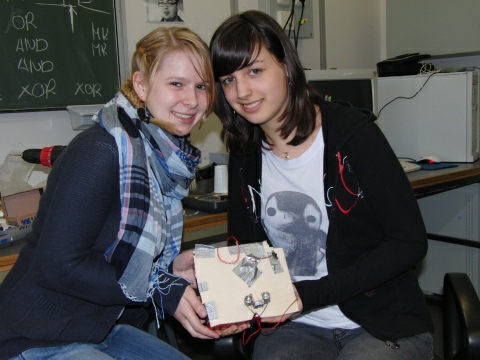

Ultraschallwarnsystem für Sehbehinderte |

|

| Katharina Jungkunz | Maria-Ward-Gymnasium Nürnberg |

| Franziska Michler | Maria-Ward-Gymnasium Nürnberg |

Unser Ziel war es, ein Warnsystem für Sehbehinderte zu bauen, das je nach Abstand unterschiedlich stark vibriert. Bis jetzt haben wir es geschafft, ein System zu bauen, das einheitlich vibriert.

Dazu benötigen wir ein Ultraschallabstandsmesser, den wir mit einem Mikrocontroller, dem Arduino verbunden haben. Diesen mussten wir zunächst so programmieren, dass er eine Information, die er durch einen Input vom Sensor erhält, bei einem digitalen Pin wieder rauswirft. An diesem Pin ist eine Leiterplatte mit einem Spannungswandler, Transistor angeschlossen, die wiederum mit einem Minivibrationsmotor eines Handys verbunden sind. Wenn sich nun ein Gegenstand im Abstand von 20 - 80 cm vor dem Sensor befindet, wird dies über Ultraschallwellen wahrgenommen, an den Arduino weitergeleitet und über diesen an den Mini-Motor weitergegeben, so dass dieser vibriert und einen Sehbehinderten auf den Gegenstand aufmerksam macht.

Wir haben es noch nicht geschafft, es auf verschiedene Vibrationsstärken zu regeln.

|

|

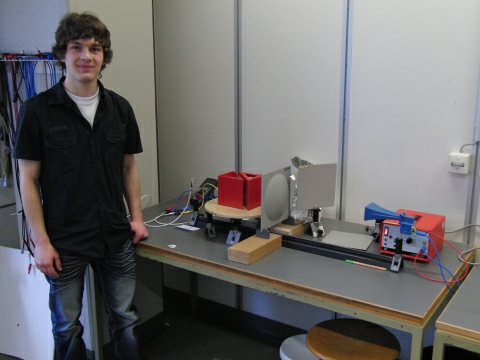

Bau eines 12V-Verstärkers für unterwegs |

|

| Christian Meier | Gymnasium Olching |

Das Ziel ist es, einen Verstärker zu bauen, der mit 12V läuft und damit für den Betrieb mit einer Autobatterie geeignet ist. Der Verstärker hat 2x40 Watt. Die ersten 3 Tage wurden dafür verwendet, die Platinen zu ätzen, Löcher zu bohren und zu bestücken. An den anderen Tagen galt es, die Fehler die entstanden, zu finden und zu beheben. Letztendlich wurde eine funktionierende Schaltung entworfen.

|

|

Klettern und Physik |

|

| Johannes Melcher | Gymnasium Neutraubling |

In meiner Seminararbeit untersuche ich die physikalischen Aspekte des Sportkletterns. Während meines Aufenthalts am ErlangerSchülerForschungsZentrum(ESFZ) habe ich dazu Versuche durchgeführt. Hierzu habe ich mir zwei Versuche überlegt und durchgeführt.

Im ersten Versuch habe ich die Anpresskraft eines Klemmgeräts (Friend) auf verschiedene, selbst modellierte, Felsarten gemessen. Dabei habe ich festgestellt, dass Gips als Felsmodell zu weich ist, Pflastersteine und Beton eignen sich dagegen gut als Modell. Die Spitzenwerte für die Anpresskraft bei einem Sturz von 1kg Gewicht betragen ca. 240N.

Im zweiten Experiment habe ich die Beschleunigung auf Kletterer und Sicherer in X, Y und Z Richtung gemessen. Um dies unter wiederholbaren und vergleichbaren Bedingungen durchführen zu können, habe ich mir Gewichte angefertigt die aus jeweils drei 11kg schweren, kombinierbaren Blöcken bestanden. Diese Gewichte habe ich dann unter realistischen Bedingungen aus ca. 3 m Höhe fallen lassen. Dieses fallende Gewicht wurde, wie beim Sportklettern üblich, auch gesichert. Dies geschah durch ein zweites Gewicht am Boden, an dem ein Abseilachter blockiert angehängt wurde. Bei diesen Versuchen habe ich festgestellt, dass auf das fallende Gewicht eine Beschleunigung von bis zu 60 m/s² wirken kann. Dies entspricht einer Kraft die ca. das 6-fache des eigenen Gewichtes ist.

Da mir die Tutoren und Organisatoren immer tatkräftig zur Seite standen und die Ausstattung des ESFZ hervorragend war, bin ich schon ein gutes Stück mit meiner Seminararbeit weiter gekommen. Dafür einen Herzlichen Dank.

|

|

Solarbetriebener Roboter |

|

| Marco Michel | Gymnasium Marianum Buxheim |

| Benedikt Bock | Günter-Stöhr-Gymnasium Icking |

Ziel war es, einen Roboter auf Basis einer Arduino-Platine zu bauen, welcher seine Energie aus Solarzellen bezieht. Als Antrieb dienen ihm zwei Servomotoren, die auf durchlaufende Motoren umgerüstet wurden. Hinten befindet sich eine mitlaufende Rolle. Alles ist an einer einfachen Steckplatte befestigt. Der Roboter bezieht seine Energie allerdings nicht direkt aus den Solarzellen, nämlich aus zwei Akkus, die aber aufgeladen werden mit den Solarzellen. Außerdem besitzt der Roboter einen Distanz-Messer, der es ihm ermöglicht, einem Hindernis auszuweichen. Mit Hilfe von Photowiderständen erkennt der Roboter, wo viel bzw. kein Licht ist und versucht, zum Licht zu fahren.

Das Zusammenbauen der Teile war relativ einfach, doch das Programmieren bereitete uns einige Probleme, aber zu guter letzt haben wir den Roboter zum laufen gebracht.

|

|

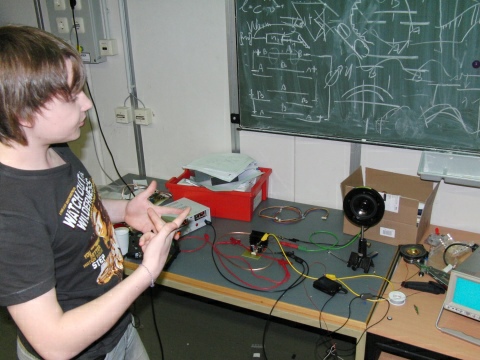

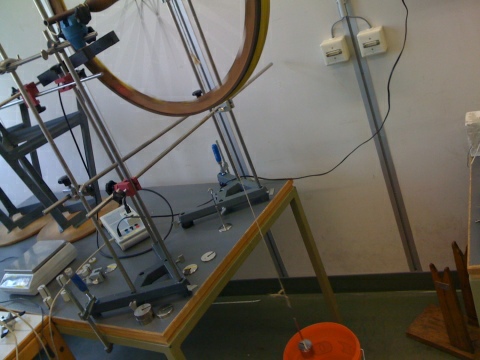

Messung der örtlichen Erdmagnetfeldstärke |

|

| Vera Mitesser | Theresien-Gymnasium Ansbach |

Mein Ziel, das ich mir für diese zweite Osterferienwoche gesetzt hatte, war die ortsabhängige Stärke des Erdmagnetfeldes zu messen. Dies gelang mir, indem ich eine Spule aus Kupferdraht wickelte, diese drehbar lagerte und schließlich mit einer Handkurbel ausstattete. Sobald der Aufbau senkrecht zur Nord-Süd-Achse der Erde ausgerichtet wird und die Spule (einigermaßen gleichmäßig) gedreht wird, kann man auf dem Oszilloskop, wie zu erwarten ist, eine induzierte sinusförmige Wechselspannung beobachten. Bestimmt man die Amplituden, so lässt sich mit den gegebenen Größen wie Flächeninhalt und Windungszahl der Spule, sowie Drehgeschwindigkeit, die Stärke des herrschenden Magnetfeldes bestimmen. Da die Erdmagnetfeldstärke z.B. im Vergleich mit dem Magnetfeld einer Spule, wie sie im Physikunterricht verwendet wird, oder dem eines kleinen Dauermagneten sehr gering ist (in Mitteleuropa ca. 48 µT), ist es vorteilhaft, die vorhin genannten, für die induzierte Spannung relevanten Größen, so groß wie möglich zu halten. Außerdem muss man die Versuche möglichst in Abwesenheit von Störfeldern durchführen. Diese befinden sich in der Nähe von elektrischen Geräten, verlegten Kabeln und magnetisiertem Stahlbeton. Die größte Schwierigkeit besteht allerdings darin, die Drehgeschwindigkeit möglichst konstant zu halten. Obwohl ich mit meinen Versuchsergebnissen recht zufrieden sein kann, werde ich hier den Aufbau noch optimieren, indem ein Elektromotor angebracht wird. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Betreuern des Camps und bei den Werkstätten des Instituts bedanken, die mir bei der Verwirklichung meines Projektes sehr geholfen haben.

|

|

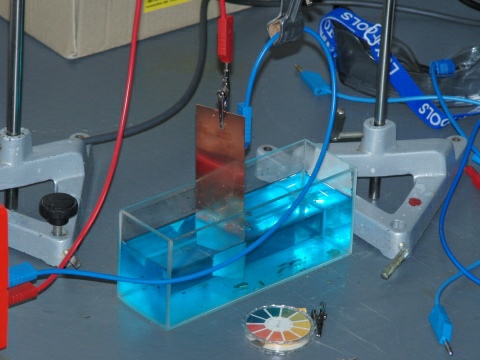

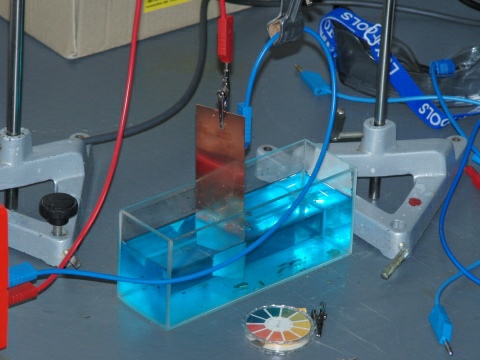

Kupferraffination zur Goldgewinnung aus Elektroschrott |

|

| Robert Macsics | Dienztenhofer Gymnasium Bamberg |

| Aline Manescu | Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg |

Unser Ziel bestand darin, eine vergoldete Kupferzinnlegierung elektrolytisch zu recyclen, um so reines Gold und Kupfer zu erhalten.

Für die Kupferraffination hingen wir eine Kupferplatte (Kathode) und das zu recyclende Teil (Anode) in eine Kupfernitrat-Lösung. Die angelegte Spannung musste unter 1,4Volt liegen, weil andernfalls Gold als Ion in die Lösung einginge. Jedoch musste die Spannung über 0,35Volt liegen, damit die Kupferionen oxidiert und gelöst werden und sich anschließend an der Kathode wieder als metallisches Kupfer abscheiden. Weil wir beobachten konnten, wie sich ein weißliches Pulver auf dem Grund bildete, vermuten wir, dass es sich hierbei um ausgefälltes Zinn(IV)-oxid handelt. Bei der industriellen Kupferraffination werden erheblich größere Mengen an Schrottteilen elektrolytisch gereinigt, daher werden diese zu großen Platten zusammengeschmolzen. Diese Möglichkeit hatten wir nicht, was unser Vorhaben erschwerte: Zum einen waren die vergoldeten Plättchen nur über eine Kupferbrücke mit dem Restteil verbunden, welche sich schnell löste, sodass das Gold zu Boden fiel, bevor sich das das Kupfer vollständig gelöst hatte. Zum anderen behinderte die Goldbeschichtung die Auflösung des darunterliegenden Kupfers. Auch die Zeit war ein problematischer Faktor, da unseren Berechnungen zufolge es unter diesen Bedingungen 14 Stunden dauern würde, um 5g Kupfer zu raffinieren.

Nichtsdestotrotz war eine klare, reine Kupferschicht auf der Kathode zu erkennen und die Goldfolie hing meist nur noch lose an den Kupferplättchen oder hatte sich sogar vollständig abgelöst.

|

|

Detektion von Phthalaten in Kunststoffen |

|

| Robert Macsics | Dienztenhofer Gymnasium Bamberg |

| Aline Manescu | Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg |

Phthalate werden in der Produktion von Kunststoffen, v.a. von PVC, häufig als Weichmacher verwendet. Allerdings haben sie in größeren Mengen negative Auswirkungen auf das endokrine Nervensystem des menschlichen Körpers. In diesem Projekt möchten wir diese Phthalate detektieren und extrahieren. Jedoch benötigen wir für ein solches Vorhaben Apparaturen, die für uns nur am Bayerischen Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit zugänglich sind. Zu diesem Zweck werden wir in den Pfingstferien ein weiteres Mal anreisen, um unser Projekt durchzuführen. Fortsetzung folgt ;-)!

|

|

Bau einer Parabolrinne |

|

| Thomas Schödel | Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel |

In meinem Projekt ging es darum, eine Rinne zu bauen, die einfallende Sonnenstrahlen auf ein wassergefülltes Rohr reflektiert. Daher ist die Rinne parabelförmig gekrümmt. Als Spiegel benutzte ich nach längerem Vergleichen gebogenes und poliertes Aluminiumblech aus der Werkstatt. Dieses wurde in ein Holzgerüst gelegt und verschraubt. Danach testete ich durch einige Versuche (z.B. Laserexperimente), wie gut die eintreffenden Lichtstrahlen mithilfe der Parabolrinne gebündelt werden und kam zum Ergebnis, dass zwar an den Randbereichen der Spiegel nicht ganz genau funktioniert, den Großteil des einfallenden Lichts jedoch richtig reflektiert.

|

|

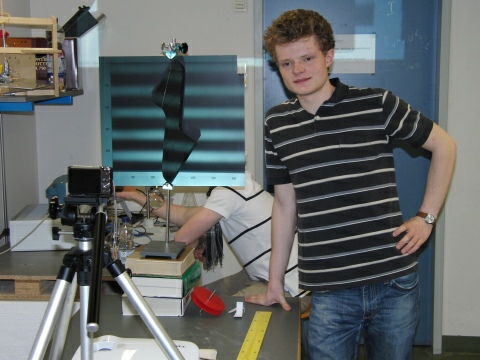

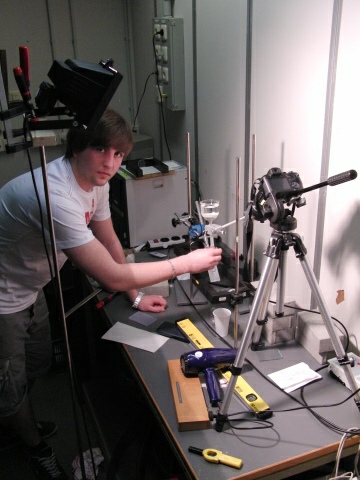

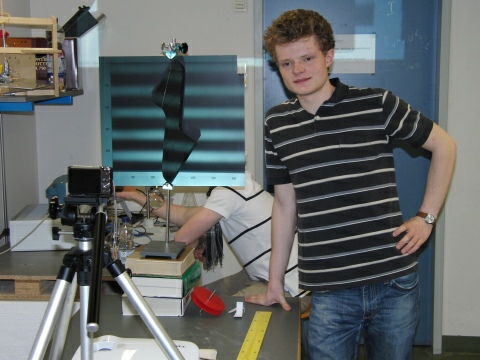

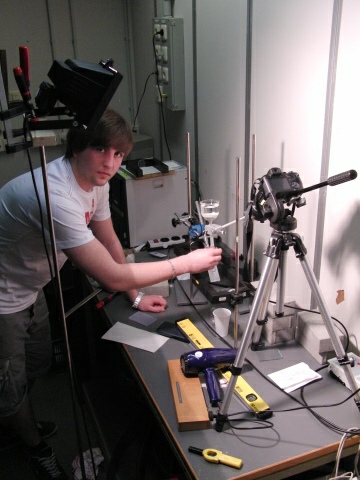

3D-Vermessung von Objekten mittels Streifenprojektion |

|

| Maximilian Lehnberger | Gymnasium Dinkelsbühl |

Mit einer Digitalkamera macht ziemlich jeder regelmäßig Fotos. Doch will man nicht nur normale Aufnahmen, sondern dreidimensionale Bilder erstellen, stellt sich die Frage, inwieweit das mit einer normalen Digicam möglich ist.

Mein Ziel ist es, matte Objekte mit einfachen Mitteln - einer Digitalkamera und einem Beamer - dreidimensional zu vermessen.

Da ich die Bilder nur aus einer Perspektive aufnehme, muss ich die 3D-Information dadurch erhalten, dass ich mit dem Beamer von unten (Winkel von 30°-60°) ein horizontales Streifenmuster (sog. Sinusbild) sowohl auf eine gerade Fläche ohne Objekt als auch auf eine gerade Fläche mit dem zu vermessenden Objekt projiziere. Da das Muster schräg auf das Objekt projiziert wird, verschieben sich die Streifen je nach Tiefe des Objekts.

Wenn ich nun nicht nur ein Streifenmuster, sondern vier verschiedene Sinusbilder (mathematisch je um pi/2 verschoben), d.h. vier Bilder vom Hintergrund ohne Objekt und vier Bilder vom Hintergrund mit Objekt aufnehme, erhalte ich genügend Informationen, um die Tiefe des Objekts zu bestimmen. Dies geschieht mithilfe der phasenmessenden Triangulation bzw. des Phasenschiebeverfahrens.

Um die Berechnungen selbst durchführen zu können, benötigte ich zunächst große Unterstützung durch die Mitarbeiter der Abteilung der optischen Messtechnik, die dieses Verfahren anwenden und mir es daher auch fachmännisch erklären konnten. Mit großer Geduld brachte mir dann ein hilfsbereiter Mitarbeiter aus einer weiteren Abteilung den Umgang mit einem Matrizenverarbeitungsprogramm (Matlab bzw. der kostenlosen Version Octave) bei, sodass ich unter seiner Anweisung und Hilfe ein eigenes Skript schreiben konnte.

Dabei werden die acht Bilder als Matrix eingelesen und aus der Intensität für jeden einzelnen Bildpunkt die Verschiebung (Phase beim Sinus) und daraus die 3D-Information bestimmt.

Nach anschließenden Verbesserungen, insbesondere "phase unwrapping", sind die 3D-Gitter, die ich als Ergebnisse der Berechnung erhalte, dem Objekt nun schon sehr ähnlich. Daher war der Versuch, mit wenig Aufwand matte Objekte mittels Streifenprojektion dreidimensional zu vermessen, erfolgreich.

|

|

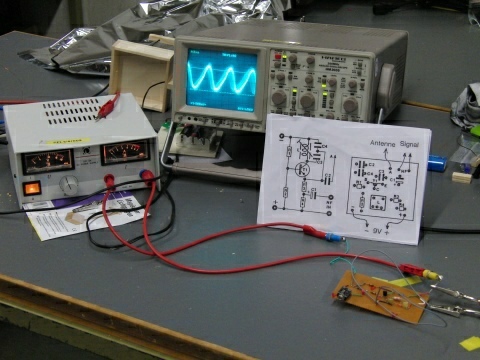

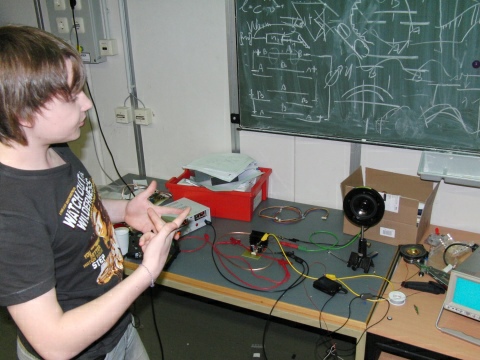

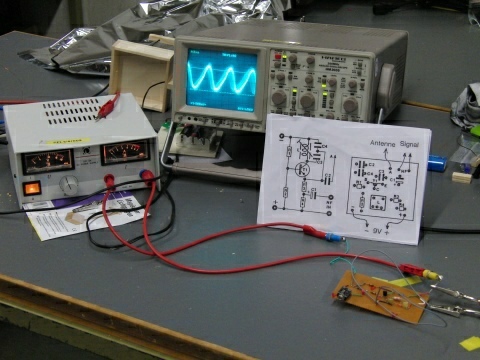

Bauen eines Senders |

|

| Phuong Chi Le | Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf |

Im Rahmen des ESFZ beschäftige ich mich mit der Frage, wie funktioniert überhaupt ein Mittelwellesender. Mit einigen Bauteilen wie Kondensatoren, Widerstände, Transistor und einer Spule ist es mir gelungen, einen Sender mit gewünschtem Frequenz fertig zu bauen. Ich muss daran beachten, dass mein Sender den anderen nicht stören kann. Außerdem möchte ich noch gern, einen Empfänger mit gleichem Frequenz zu machen. Leider habe ich aber nicht genug Zeit, um mein Ziel zu erreichen.

|

|

Versuchsreihen für das Adaptive-Fahrdynamik-System (AFS) |

|

| Raphael Chacon | Kepler-Gymnasium Weiden |

| Maximilian Hojka | Staatliche Berufsschule Weilheim i.OB |

Das Adaptive-Fahrdynamik-System umfasst einen Heckflügel, der über einen Hubmechanismus aus

dem Kofferraumdeckel ausgefahren werden kann, sowie einen variablen Anstellwinkel des Flügels. Die

Idee des Systems ist, nicht nur die Stabilität eines Fahrzeugs bei hohen Geschwindigkeiten, sondern

bereits bei niedrigen Geschwindigkeiten zu steigern Somit könnte man, unter anderem, das Fahrverhalten auf Nässe oder Eis verbessern.

Aufgaben innerhalb des Forschungszentrums:

Ein Flügel im Heckbereich eines Autos muss an die Strömungsbedingungen in diesem Bereich angepasst

werden. Ebenso verändert ein solch größer Körper stark das Strömungsfeld um ihn herum. Um nun das

AFS optimieren zu können muss die Strömung im Heckbereich genau untersucht werden. Im Rahmen

des ESFZ wurden hierzu optische Analysen in einen Wasserbecken am Modell durchgeführt.

|

|

Indirekte Treffer beim Basketball |

|

| Irmgard Brandlhuber | Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium Vilsbiburg |

| Lisa Schöller | Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium Vilsbiburg |

Wir setzten das Projekt vom Februar fort. Dabei ordneten und analysierten wir die Videos vom letzten Forschungscamp, die frontal auf den Korb geworfen wurden, und versuchten die so gewonnenen Daten rechnerisch zu begründen. Später betrachteten wir auch Würfe von der Seite theoretisch und begannen, ein Programm zu schreiben, mit dem wir u.a. Auftreffpunkte am Brett auch für seitliche Würfe errechnen und verschiedenste Parameter verändern können.

|

|

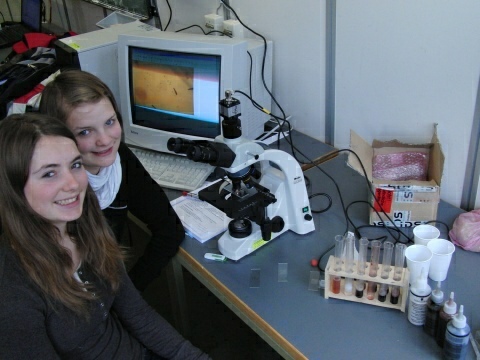

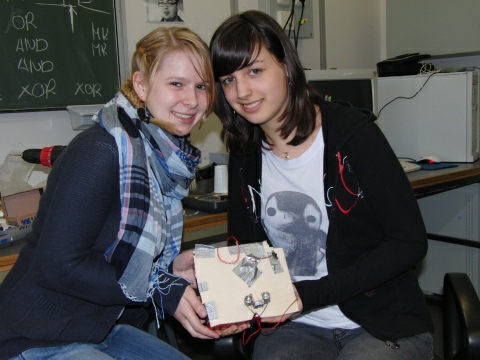

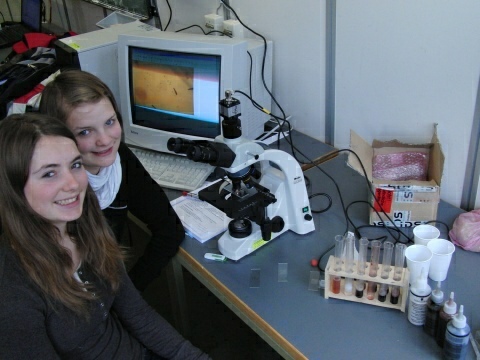

Gefahren von Haarfärbemitteln |

|

| Jacqueline Göhle | Anette-Kolb-Gymnasium Traunstein |

| Felicitas Metze | Anette-Kolb-Gymnasium Traunstein |

Nachdem wir am Regionalwettbewerb "Jugend Forscht" teilgenommen haben, sind wir zu diesem Forschungscamp eingeladen worden. Da wir die Färbemittel bisher nur an Pflanzen getestet haben, wollten wir unsere Versuchsreihe an Lebewesen fortsetzen. Hierfür wählten wir Pantoffeltierchen aus, die wir mit verdünnten Färbemitteln versetzten und anschließend mikroskopierten, um Veränderungen festzustellen. Dieser Versuch stellte sich als statistisch nicht sinnvoll heraus, denn die Lebewesen sind sehr schwer zu zählen.

Wir haben hier sehr viele gute Tipps zum Mikroskopieren bekommen, sowie Anregungen für weitere Versuche gesammelt. Außerdem konnten wir unsere Seminararbeiten vervollständigen.

|

|

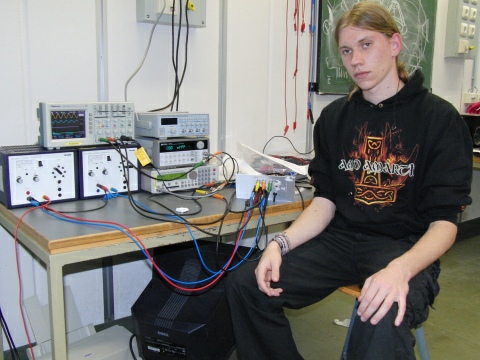

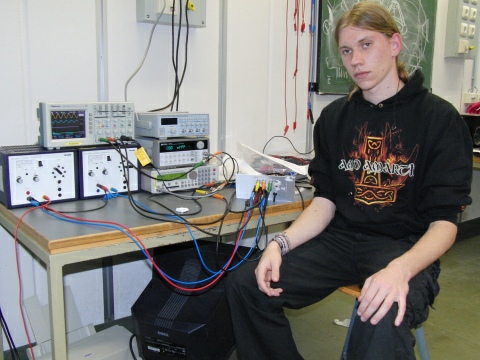

Konstruktion einer Phase Locked Loop als Kontrolleinheit für einen Induktionsofen |

|

| Eicke Hecht | Gymnasium Olching |

Im Rahmen des ESFZ beschäftigte ich mich mit dem Aufbau einer Steuerschaltung für einen neuen leistungsstarken Induktionsofen. Die Schaltung gibt ein Signal aus, das genau der veränderlichen Resonanzfrequenz eines LCLR Schwingkreises entspricht. Zudem lassen sich verschiedene Rahmenparameter einstellen, die der Leistungsregulierung dienen. Das Ziel für diesen Induktionsofen sind mindestens 2 kW bei einer Effizienz von 60% oder mehr.

|

|

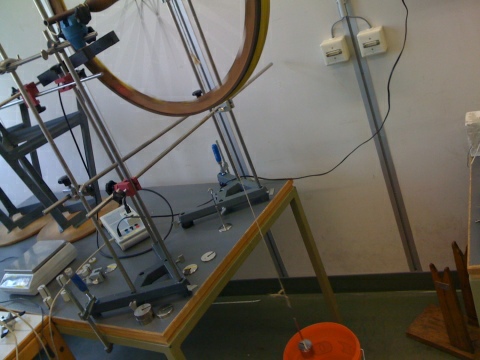

Bau eines Riesenpräzessionskreisel mit veränderbarer Schwerpunktlage |

|

| Josef Rosenberger | Gymnasium Untergriesbach |

Im Rahmen meiner Facharbeit sollte ich einen derartigen Kreisel bauen. Der grobe Bauplan, wie dieser Kreisel aussehen soll, war schnell gefertigt. Doch diesen umzusetzen gestaltete sich recht schnell als schwierige, sehr schwierige Aufgabe. Nach Absprache mit den Tutoren und den Werkstattmeistern stand schließlich endlich das Baukonzept. Im Anschluss daran wurden einige Rechnungen durchgeführt, die mit Hilfe eines Versuches Aufschluss über die Größe und das Gewicht der endgültigen Konstruktion lieferten.

|

|

Bau eines Impulsmotors |

|

| Robert Reichert | Ignaz-Günther-Gymnasium Rosenheim |

| Jeremias Steinbauer | Ignaz-Günther-Gymnasium Rosenheim |

Für dieses Forschungscamp hatten wir uns vorgenommen einen Impulsmotor zu bauen. Wir entwarfen eine Schaltung, die so konstruiert war, dass immer wenn ein - an einem Rotor montierter - Magnet vorbei fuhr, sie einen Strom durch eine Spule schickte, deren Magnetfeld dem Magnetfeld der Magnete entgegenwirkte, sodass der Rotor zu drehen begann. Wir hatten bei der Konstruktion darauf geachtet, dass der Widerstand des Rotors durch zwei Kugellager minimiert wurde. Daher erzielten wir auch teilweise eine beachtliche Geschwindigkeit, die wir jedoch noch messen müssen.

Außerdem beschäftigten wir uns noch mit unseren jeweiligen Einzelprojekten, der Wasserbrücke (Jeremias) und der Sonolumineszenz (Robert).

|

|

Verbesserung der Graetzel-Zelle |

|

| Matthias Hadlich | Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasium Bad Windsheim |

Mein Ziel war es, die Graetzel-Zelle, eine organische Solarzelle, zu verbessern. Besonders Wert wollte ich dabei auf Flexibilität und Durchsichtigkeit legen. Dafür hätte ich allerdings leitende Kunststoffe gebraucht. Die dafür zuständigen Leute waren allerdings nicht da, so dass ich mein Projekt auf die Wochen nach dem Forschungscamp oder auf das nächste Forschungscamp verschieben muss.

|

|

Untersuchung der Hochtemperatursupraleitung |

|

| Josef Stöckl | Gymnasium Beilngries |

| Moritz Otto | Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf |

Wir wollten, teilweise im Rahmen der Facharbeit, die Eigenschaften von Supraleitern untersuchen. Supraleiter sind Stoffe, die bei einer bestimmten Temperatur in den supraleitenden Zustand übergehen. Ein Stoff in diesem Zustand verliert jeglichen elektrischen Widerstand. Dadurch lassen sich zum einen hohe Energieverluste bei Stromübertragungen vermeiden, zum anderen entstehen, wenn man ein supraleitendes Material in ein Magnetfeld bringt, Dauerströme, die nicht mehr abklingen. Diese Dauerströme erzeugen wiederum Magnetfelder, die die Magnetfelder der Dauermagneten einerseits abstoßen, andererseits anziehen. Dadurch schwebt der Supraleiter auf dem Magneten und es lassen sich Magnetschwebebahnen bauen.

Wir haben bei unseren Versuchsreihen festgestellt, dass es einen grundlegenden Unterschied in der Anziehungskraft der Magnetfelder gibt, wenn der Supraleiter zuerst abgekühlt wird und dann ins Magnetfeld gebracht wird, oder ob der Supraleiter zuerst ins Magnetfeld gebracht wird und dann bis zur Sprungtemperatur abgekühlt wird.

Wir starteten nach den Schwebeversuchen mehrere Messreihen, in denen wir einen Supraleiter in einen Stromkreis gebaut haben und den Widerstand bestimmten. Der Widerstand wurde für normale Multimeter unmessbar klein, weswegen wir den Widerstand mit der 4-Punkt-Messung bestimmten.

Zur Kühlung der Hochtemperatursupraleiter verwendeten wir in allen Versuchen flüssigen Stickstoff.

|

|

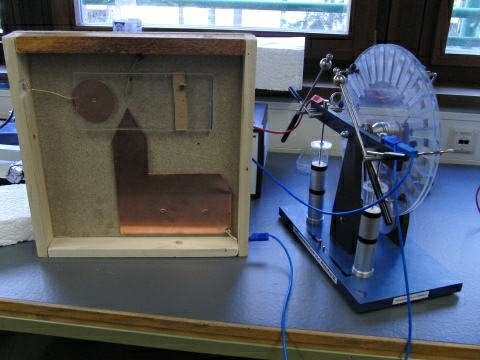

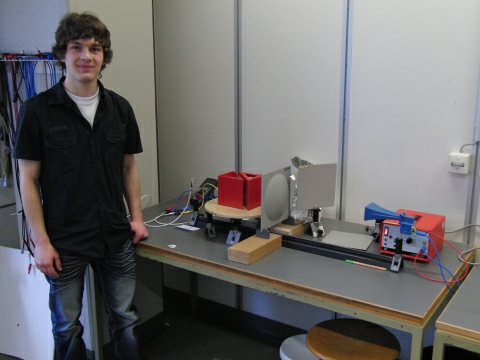

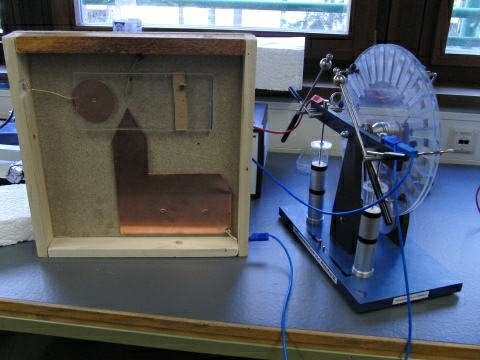

Tunneleffekt bei Mikrowellen |

|

| Thomas Rauch | Erasmus-Gymnasium Amberg |

Mein Ziel war des, den quantenmechanischen Tunneleffekt mithilfe von Mikrowellen nachzuweisen und beeinflussende Faktoren herauszufinden. Mikrowellen eignen sich hierfür besonders gut, da die Wellenlänge einige Zentimeter beträgt und die Tunnelstrecke somit leichter zu messen ist. Der Versuchsaufbau beginnt mit einem Mikrowellensender der Frequenz 9.35 GHz. Dessen zunächst trichterförmig verlaufende Wellen werden durch eine Quarzsandlinse auf ein Prismensystem gebündelt. An einem ersten, einzelnen Prisma tritt dabei Totalreflexion auf, d.h. die Intensität der Wellen in der ursprünglichen Ausbreitungsrichtung ist gleich Null. Setzt man nun aber ein zweites Prisma so dazu, dass zwischen den beiden Prismen ein kleiner Spalt liegt, wird trotz der scheinbar immer noch gegebenen Totalreflexion eine Intensität der Wellen in der ursprünglichen Ausbreitungsrichtung, die größer Null ist, gemessen. Dies ist durch die Fähigkeit von Wellen möglich, ein Potential zu überwinden, das größer ist als ihre Energie und wird als Tunneleffekt bezeichnet. Gemessen wird die Intensität der Wellen durch zwei Schottky-Dioden mit jeweils einem Spannungsmessgerät. Nach dem erfolgreichen Aufbau des Versuchs habe ich die Tunnelstrecke und das Medium variiert und die Auswirkungen auf die Intensität untersucht. Mit Hilfe der Betreuer war es mir möglich, einen Einblick in die Mathematik zu bekommen, die hinter dem Versuch steht.

|

|

Oberflächenabhängige Untersuchung des Lotuseffekts |

|

| Dennis Kessler | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Schweinfurt |

Die Arbeit untersucht den Lotuseffekt auf verschiedenen selbsthergestellten Oberflächen. Zu Beginn der Woche wurden die verschiedenen Oberflächen hergestellt. Danach wurden Tropfen mit einem Beschleunigungsexperiment aufgenommen. Zusätzlich wurde dabei das Ablaufen des Tropfens mit der Kamera aufgenommen. Ziel ist es, Beschleunigungsmessungen mit der Kamera und Videoauswertungsprogrammen zu überprüfen. Desweiteren sollen mögliche Formveränderungen der Tropfen beim Ablaufen beschrieben werden.

|

|

Bau eines 2D-Modells zur Darstellung des Spitzeneffekts bei Blitzeinschlägen |

|

| Thomas Reischl | Gymnasium Untergriesbach |

Keine Beschreibung vorhanden.

|

|

|

|

zuletzt aktualisiert am 28.05.2010 von Webmaster

|

|