Hier finden Sie eine Übersicht über die Projekte, mit welchen sich die Schüler beim ersten Forschungscamp beschäftigt haben. Die Projektbeschreibungen wurden von den Schülern selbst angefertigt!

Die Grätzelzelle - eine alternative Energiequelle |

|

| Eda Isik | Arnold Gymnasium Neustadt bei Coburg |

| Dominik Kerpes | Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach |

Während unseres 5-tägigen Praktikums widmeten wir uns dem Bau und der Funktionsweise von Grätzelzellen. Hierbei untersuchten wir diverse Farbstoffe (z.B. Anthocyane und Chlorophyll) hinsichtlich ihrere Lichtabsorption. Diese geben im angeregten Zustand Elektronen ab und erzeugen eine Potentialdifferenz. Weiterhin stellten wir selbständig Farbstoffsolarzellen her und erfassten mit Hilfe von CASSY charakteristische U-I-Kennlinien.

Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens konnten wir allerdings nicht alle unsere Vorhaben verwirklichen.

Bei zukünftigen Untersuchungen werden wir unser Augenmerk besonders auf die Optimierung der Grätzelzelle richten.

|

|

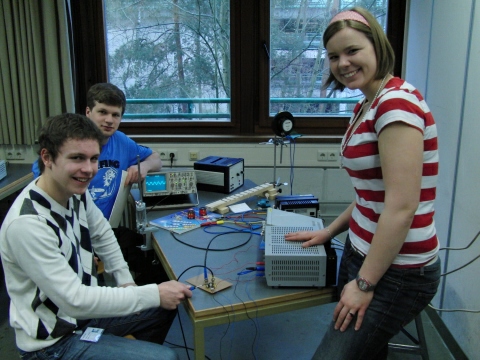

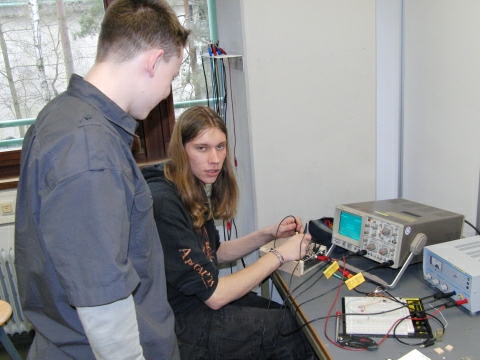

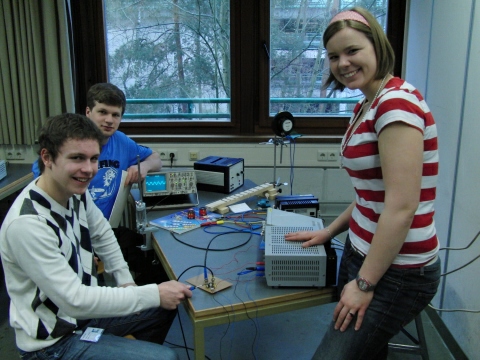

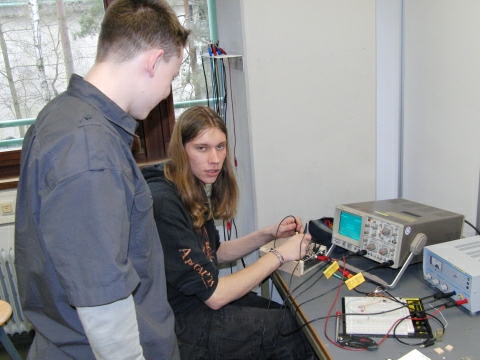

Bau eines Tonabnehmers einer E-Gitarrensaite oder - wie schaffe ich es, einen sauberen Klang zu erzeugen, um dann einen Verzerrer einzubauen? |

|

| Luca Frank | Stiftland-Gymnasium Tirschenreuth |

| Matthias Frank | Stiftland-Gymnasium Tirschenreuth |

| Christian Steidl | Willibald-Gymnasium Eichstätt |

| Tabea Zapf | Melanchthon Gymnasium Nürnberg |

Wie funktioniert denn eigentlich ein Tonabnehmer einer E-Gitarre? Das fragten wir uns auch. Nachdem wir unsere Vokabeln wie Humbucker oder Single-Coil gelernt haben, fingen wir an, zu bauen. Aus der Grundidee, einen Tonabnehmer nachzubauen, wurde ein aufwendiges Projekt. Der Grundaufbau, bestehend aus einem sehr starken Magneten, einer Induktionsspule, einer E-Gitarren-Saite und eines Lautsprechers erzeugte leider wenig Leistung bei viel Rauschen. So mussten wir unser Projekt ausbauen: um das Grundrauschen herauszufiltern und zu minimieren dienten zwei von uns gewickelte Spulen mit je 10000 Windungen (Nein - das ist keine Körperverletzung - unsere Finger sind noch nicht durchgebrannt). Sie sollen durch die entgegengesetzte Wicklung bisher aufgetretene Störungen verringern. Unterstützt durch einen von unserem Lötmeister Luca gebauten Vorverstärker - wie war der Schaltplan noch mal? - sollte nun ein satter Ton erklingen. BOINGGG - das tat es!

Nur - es fehlte eine kleine Hilfe für unseren angehenden Profigitarristen Matze! Er baute sich ein Griffbrett und Plektrum aus Holz - jetzt muss es klappen! Es fehlt also nur noch die Feinabstimmung und die immer währende Frage: Sind unsere selbstgebastelten Teile wirklich gut genug, um den erwarteten Sound zu erzeugen?

Philosophiert wurde viel - doch die Technik konnte leider nichts damit anfangen ...

Rädchen gedreht, Widerstände eingestellt und es wurde langsam laut!

So Matze, nur noch ein bisschen üben! Denn jetzt kann nichts mehr schief gehen, außer du triffst die Töne nicht! Aber sei ganz beruhigt, denn nachdem wir nun einen sauberen, satten Ton haben wirkt unser eigens angefertigter Verzerrer sicher gut ...

... und immer dran denken: Doppelt hält besser, dreifach noch mal mehr, oder Luca? :=)

|

|

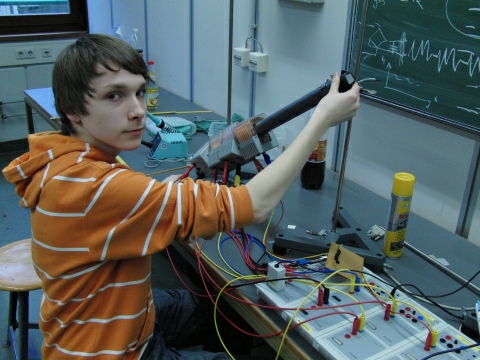

Bau eines Stickstoff-Superstrahlers |

|

| Tobias Bachmann | Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt |

| Daniel Hirthammer | Johann-Michael-Fischer-Gymnasium Burglengenfeld |

| Rüdiger Kampfmann | Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach |

| David Turban | Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg |

Das Ziel unseres Projekts war die Konstruktion eines Lasers. Dabei entschlossen wir uns für einen Stickstoff basierten Superstrahler, da wir uns von diesem einen verhältnismäßig unkomplizierten Aufbau versprachen. Dieser ist zwar kein wirklicher Laser, allerdings verfügt er über fast alle für einen Laser typischen Merkmale. Die ersten Anordnungen waren schnell fertig, erwiesen sich jedoch letztendlich als unbrauchbar. Trotzdem ermöglichten uns diese ersten Versuche wichtige Erkenntnisse für den finalen, stark vereinfachten Superstrahler, der dann wie erwartet funktionierte.

|

|

Ferrofluide |

|

| Bernhard Emmert | Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg |

Ferrofluide (supramagnetische Flüssigkeiten) werden selbst hergestellt und auf ihre physikalischen Eigenschaften untersucht. Durch gezielte Verunreinigungen werden die Eigenschaften verändert und optimiert.

|

|

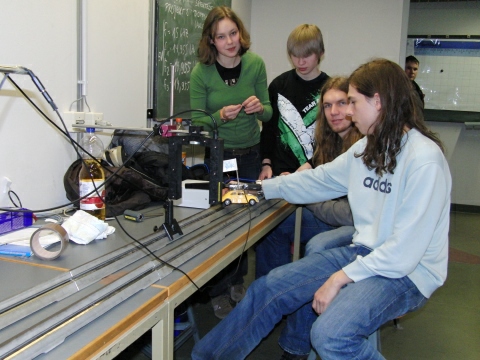

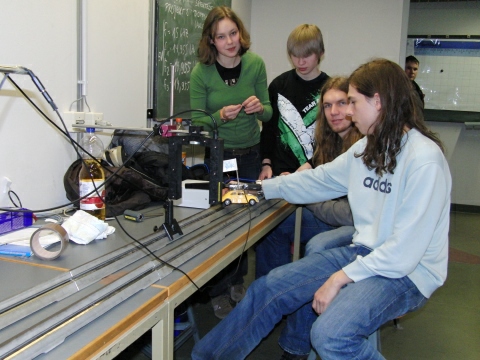

Doppler-Effekt (akustisch) |

|

| Benjamin Geißler | Clavius Gymnasium Bamberg |

| Katja Gößmann | Frobenius Gymnasium Hammelburg |

| Benedikt Hutzler | Emmy-Noether-Gymnasium Erlangen |

| Fabian Rüffler | Emmy-Noether-Gymnasium Erlangen |

Es sollte mit einem Versuchsaufbau der Doppler-Effekt untersucht werden. Dazu verwendeten wir einen Frequenzgenerator mit einem Lautsprecher, um einen Ton mit fest definierter Frequenz zu erzeugen. Diesen versuchten wir mittels eines Mikrophons zu messen, das wir auf dem Miniaturmodell eines gelben VW-Käfers montierten und es damit bei konstanter Geschwindigkeit von dem Lautsprecher weg bewegten. Die Analyse der Messung nahmen wir per CASSY-System am Computer vor. Mit einigen Anläufen und diversen Optimierungen (z.B. Lichtschranke zur Geschwindigkeitsmessung) konnten wir den Doppler-Effekt tatsächlich nachweisen.

|

|

Spektroskopie |

|

| Benjamin Geißler | Clavius Gymnasium Bamberg |

| Katja Gößmann | Frobenius Gymnasium Hammelburg |

| Benedikt Hutzler | Emmy-Noether-Gymnasium Erlangen |

| Fabian Rüffler | Emmy-Noether-Gymnasium Erlangen |

Wir versuchten, das Lichtspektrum von Laser und Quecksilber nachzumessen. Hierzu verwendeten wir die jeweiligen Lichtquellen, deren Strahlen wir mittels einer Spaltblende auf eine Sammellinse projizierten. Den gebündelten Strahl spalteten wir dann mit einem optischen Gitter auf und machten so die einzelnen Wellenlängen in Form von farbigen Strichen auf einem Schirm sichtbar. Durch Abmessung einiger Längen im Versuchsaufbau war uns so eine Berechnung der Werte jener Wellenlängen möglich.

|

|

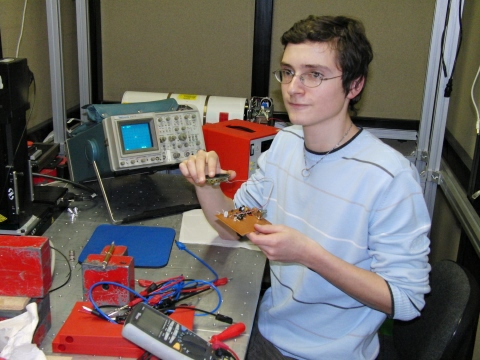

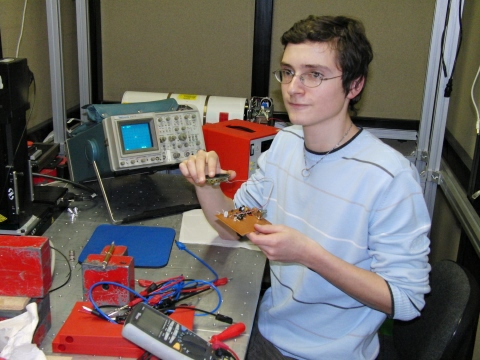

Konstruktion eines Zählrohrs & zugehörige Elektronik |

|

| Andreas Brandl | Gabelsberger Gymnasium Mainburg |

1) Konzipierung einer Schaltung bestehend aus Verstärker, Komparator und Monoflop, sowie visueller Anzeige und Audiosignal.

Die Schaltung wurde auf einer Hartpapierplatine mit Silberdraht verlötet. Wird am Eingang ein Signal registriert, blitzt eine LED auf und es ertönt ein Knacken aus einem LP.

2) Konstruktion eines Zählrohrs, welches mit Argon befüllt wird und bei atmosphärischem Druck arbeitet.

Das Zählrohr besteht im Wesentlichen aus einem gespannten Anodendraht innerhalb eines Messingrohrs. Die Rohrenden werden jeweils mit einem PMMA-Stopfen verschlossen, in welche Kapillare zur späteren Befüllung eingeklebt werden. Geklebt wurde mit Epoxydharz.

|

|

Messung der durch einen bewegten Dauermagneten entstandenen unterschiedlichen Leistung an mehreren Spulen |

|

| Martin Hinz | Ohm-Gymnasium Erlangen |

Entlang einer schiefen Führung rutscht ein Dauermagnet und induziert in Spulen mit unterschiedlichen Windungszahlen Spannung. Hierbei wird der Abstand der Spulen, die Schrägstellung, der Magnet und die Schaltreihenfolge verändert.

Die jeweils entstandene Leistung und die durch einen Laser gemessene Geschwindigkeit wird am Computer aufgezeichnet. Außerdem werden an die Spulen direkt Gleichrichter und Verbraucher angeschlossen.

|

|

Induktionsofen |

|

| Eicke Hecht | Gymnasium Olching |

| Christian Maier | Gymnasium Olching |

Wir bauen einen Ofen, der durch hohe magnetische Kräfte, hohe Wirbelströme in einem metallischen oder leitenden Werkstück erzeugt, und dadurch das Werkstück erwärmt wird. Erreicht wird dies, indem wir durch eine Spule einen hochfrequenten Starkstrom fließen lassen, der durch einen Transformator gespeist wird. Im Rahmen des Projektpraktikums haben wir uns vorwiegend mit der Ansteuerung des leistungsstarken Wechselrichters beschäftigt, das uns Probleme bereitete, die wir letztendlich lösen konnten.

|

|

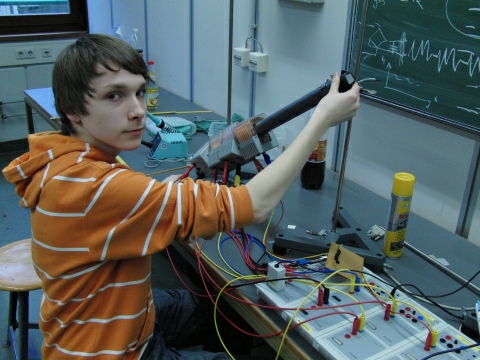

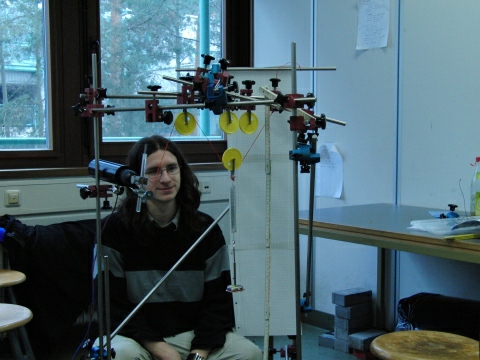

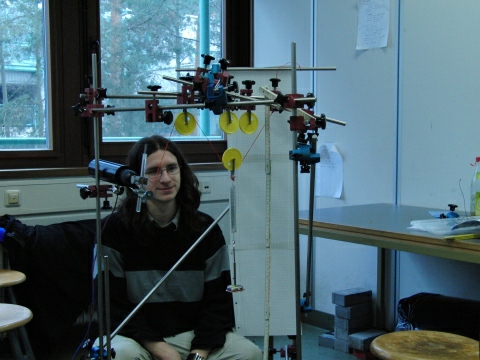

Erzwungene Bewegung - Pendel mit Motor |

|

| Richard Fechner | Theresien-Gymnasium Ansbach |

In diesem Versuch untersuche ich das Schwingungsverhalten eines Federpendels. Ein Ende der Feder wurde von einem Motor periodisch ausgelenkt, so dass sich eine erzwungene Schwingung ergibt. Neben den experimentellen Untersuchungen befasste ich mich auch mit der Voraussage des Pendelverhaltens, welches ich mit Hilfe einer Tabellenkalkulation in einem Zeitschrittverfahren berechnete. Durch Videoauswertung können experimentelle Daten mit den Voraussagen verglichen werden.

|

|

Richtschalllautsprecher: Erforschung der Demodulation von Ultraschallsignalen in der Luft |

|

| Toni Liang | Hardenberg-Gymnasium Fürth |

| Johannes Rothe | Werdenfels-Gymnasium Garmisch-Partenkirchen |

| Jörg Wohlketzetter | Werdenfels-Gymnasium Garmisch-Partenkirchen |

Die Firma Sennheiser bietet im Internet den Lautsprecher "Audiobeam" an, der Schall nur in einer Richtung hörbar abstrahlt. Dazu wird ein Ultraschallsignal verwendet, das sich geradlinig ausbreitet. In der Luft findet über Verwirbelungen die Demodulation statt, wodurch ein hörbarer Ton entsteht. Diesen Effekt versuchten wir nachzuempfinden und konnten ein von einem schwingenden Piezo-Kristall ausgesandtes amplitudenmoduliertes Ultraschallsignal hörbar machen. Auch die verblüffende Richtwirkung konnten wir teilweise beobachten.

|

|

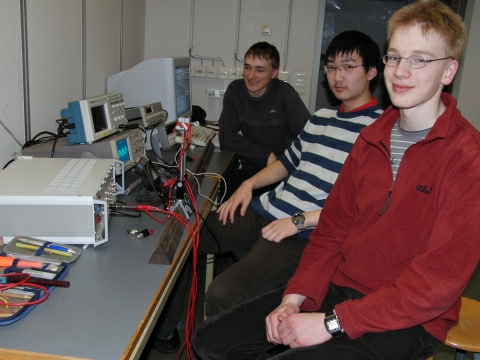

Vergleich verschiedener Savonius-Rotoren |

|

| Ramona Bachus | Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf |

| Verena Gempper | Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach |

| Johannes Dippert | Gymnasium Bad Königshofen |

| Martin Hillebrand | Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium Vilsbiburg |

Mit unserem Projekt finden wir heraus, wie groß die Verschiebung der beiden Halbrohre bei einem Savonius-Rotor sein muss, damit die Energieausbeute optimal ist. Für unseren Versuchsaufbau benötigten wir einen Windkanal, eine Windquelle (Ventilator), selbst gebaute Savonius-Rotoren sowie einen Generator, der die Rotation in elektrische Energie umwandelt. Mit Hilfe eines Cassy-Geräts kann die erzeugte Spannung im Vergleich der verschiedenen Rotoren hinsichtlich ihrer Effizienz gemessen werden. Die Rotorschaufeln bestehen aus den Mantelflächen von Getränkedosen, die zwischen zwei kleinen Plexiglasscheiben geklebt den gesamten Rotor ergeben. Eine Metallstange, an der der Rotor befestigt ist, überträgt die Drehung auf den Generator, um aus der Bewegung Elektrizität zu gewinnen.

|

|